近日新京报刊发调查报道《探访|抽一路熏一路,公共场所的“游烟”何时不呛人?》,引发广泛共鸣。随后陆续有读者向本报反映,相较于室外“游烟”,居民楼、写字楼等公共场所与办公场所的二手烟问题同样令人苦恼。

近日,新京报记者再次探访多个居民小区、写字楼发现,这些场所的室内禁烟区仍然屡禁不止。

北京有被称作“史上最严”的地方控烟条例,对上述场所禁烟有明确规定。受访专家表示,物业等管理方应切实担起职责,加强巡查、加大劝阻力度。

此外,相关处罚规定要落到实处,如果烟民屡劝不止、涉事单位被多次投诉仍未改善等,可进行处罚。

楼道二手烟飘进房间

独居,却在每天早上5点被二手烟呛醒,搬到新家后,小江不得不忍受这种折磨。一天当中,一阵又一阵的烟味不时弥散在家里。在排除厕所反味与厨房管道串味后,她锁定了二手烟来源——对门的大爷。

她观察到,这位大爷每天都会去楼梯间抽烟,频繁时,每隔20分钟左右就吸一次。她住在朝阳区晏河湾家园,高层楼道窗户封闭,烟味就从楼道向内灌进她家。“我有‘肺实变’,经常上不来气,二手烟对我的影响很大。”她还注意到,相邻上下三层的12家住户,有几家每天都有人在楼道吸烟。

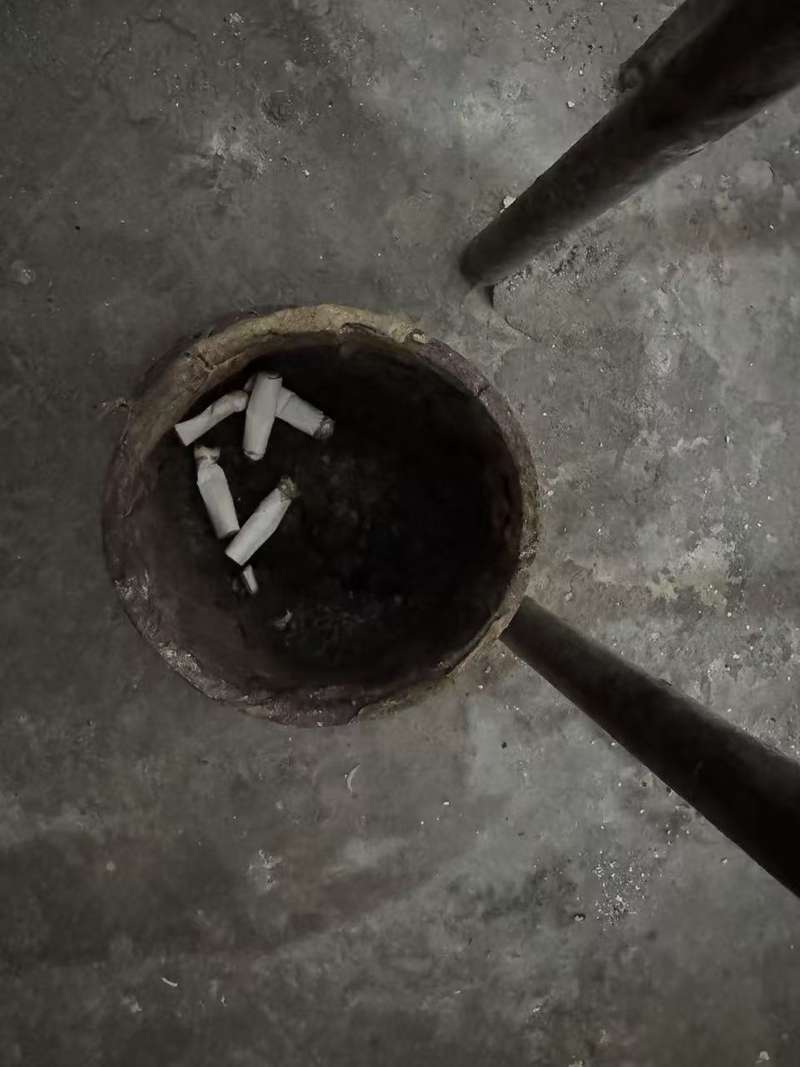

小江所住楼层的楼梯间,摆放了凳子和烟灰缸。受访者供图

朝阳区晏河湾家园5区,高层窗户封闭无法打开。物业告诉记者,楼盘开发时,窗户就是全封闭的,后期也没法打开。新京报记者 王景曦 摄

家住绿地诺亚方舟的小米(化名)也面临同样的困扰。“我住的是Loft,一楼房门、洗手间和料理台经常能闻到二手烟,门外的电梯内也总弥漫着烟味。”小米说,“但我至今都没实实在在看到是谁在这里抽烟。我住的是商住房,人员比较杂,住户不那么固定,我总能闻到烟味,却又不知道这烟味来自哪里。”

她每天将自己收拾整洁,还未出门头发和衣服上就沾了烟味,回家又要被迫接受二手烟“熏陶”。“一闻到就很烦躁,而且我的家人肺不好,因为这个问题,我真的很生气。”小米说。

交涉、投诉无果终妥协

小江曾上门与大爷沟通,对方当时态度很好,表示会少抽烟,抽烟时尽量关上楼梯间的门。“他也要我自己克服一下。”小江说。然而情况并没有实质性改善,当她再次敲响对方房门,迎来的是对她“小题大做”的指责,“最终给的方案是让我自己克服。”

她向物业反映,物业建议找社区,她也打过12345投诉,终于有工作人员上门劝说,但问题依然没有解决。记者找小区物业了解情况,物业方表示没有执法权,能做的仅仅是上门劝说,或者在这户人家墙边贴“禁止吸烟”标识。

小米找不到二手烟来源,只能在业主群内委婉提醒。她在群内两次@物业,物业在群内发了公告,从防火的角度提示不要在楼内抽烟,“但没什么用。”于是她又通过“无烟北京”微信公众号和拨打楼内禁烟标识下的投诉电话12320进行投诉。打电话后,不到两小时,社区工作人员就联系了她,说会到小区查看,也会和物业交涉,承诺会尽力解决问题。

此后的一两天内,她仍能在家中、在楼道闻到烟味。大概三天后,有12320工作人员电话回访,小米如实回答:“工作人员态度非常好,但问题尚未解决。”后续社区人员再次打来电话,表示之后如果在楼道内看到吸烟人员,可直接打给他们,会立刻上门提醒。然而她一直没能找到是谁在楼道抽烟,所以至今无法解决这个问题。

打开社交软件,可以看到不少对住宅区楼道内抽烟的抱怨,有些人和小江、小米一样选择投诉,有些人选择隐忍,后者多是独居的年轻女性,她们担心劝阻或者投诉会引发冲突。

“我记得有次烟味飘进家里,我闻着特别难受。开门看又没人,走到楼梯口发现了烟头。”家住朝阳区八里庄东里的尹女士说,她知道楼内有几人喜欢在楼道抽烟,但出于安全考虑,她不会去当面劝阻。“只有火气旺的时候我才大声嚷嚷几句。”

家住朝阳区十八里店金枫公寓的叶女士有几次将洗过的簸箕放在门口晾干,每次里面都出现烟头。

烟民将楼道当作“吸烟区”

为什么要在住宅楼道抽烟?新京报记者采访了几位烟民。

在“无烟北京”公众号的“控烟一张图”上,位于西城区的荣丰小区亮着红灯,近一月内有9起投诉。这些投诉表示小区楼内公共区域,如楼道、电梯、大厅和楼门口等处,均有人抽烟,且物业、居委会不作为。

近日记者随机走访了该小区五栋楼宇,在12号楼9层的楼梯间看到一位正在吸烟的中年男子。他坐在楼梯上,几步远的楼梯转角处有个烟灰缸,里边已经有了几个烟头,楼梯间门上贴着“禁止吸烟”的标识。为何在楼道里抽烟?中年男子告诉记者:家里有孩子,只能来外面抽。“我把这个小窗开开,以后少抽。”话虽如此,他手中的烟却没有掐灭。

荣丰小区12号楼9层楼梯间的烟灰缸,内有几个烟头。记者探访时,一男子正在几步之上的台阶坐着抽烟。新京报记者 叶红梅 摄

记者随后将情况反映到该小区物业,物业人员表示,烟灰缸不是物业放置的,会令人将其撤走。物业还表示,记者不是第一个前来投诉的人,但他们能做的只是贴标识,让管家加强巡查和劝阻,“这事主要靠自觉。”

小江的邻居也是出于不想影响家人尤其是其孙女的缘故,选择在楼道抽烟。

章永(化名)是老烟民,今年1月,他得知自己因为在楼道抽烟被投诉。起初,他感到无法理解。“我觉得把烟头掐灭扔在簸箕里,不引起火灾就行。”他的爱人很烦烟味,因在家抽烟争吵过,他就到楼道里抽。邻居曾经向物业举报,一天,物业上门提醒,并在他的家门口贴上了“楼道内严禁吸烟”的标识。

“之前确实没想到楼道是密闭空间,烟味散不出去。”章永说,他自己抽烟,所以对烟味不敏感,有时候意识不到,自己的举动会令不抽烟的人反感。“对于不抽烟的人来说,一回家闻到烟味会很难受,而且我们那层有人在备孕,我这样可能会影响别人。”他说,现在已经收敛一些,这几年对二手烟负面影响的宣传比较多,作为烟民,他也不愿意招人烦。

他被投诉时正值冬季,如今气温回暖,他想抽烟就下楼去室外抽。

写字楼厕所与楼道也是“重灾区”

回家被小区楼道二手烟困扰,在工作场所的楼道和卫生间,也可能遭遇二手烟。

4月23日下午,新京报记者来到东城区通正国际大厦,进入楼梯间的瞬间,一股烟味就扑面而来。从13楼往下走,到10楼烟味变重,在9楼楼梯间的门口,记者发现了几个刚熄灭的烟头,周边散落着烟灰。

通正国际大厦9楼,地上散落着刚熄灭的烟头,楼梯间的门开着。新京报记者 王景曦 摄

通正国际大厦每层楼梯的墙上都贴着“公共区域严禁吸烟”的提醒,个别楼层还贴着举报投诉电话、违者最高罚款200元的标牌,落款是北京市爱国卫生运动委员会、北京市控制吸烟协会。

通正国际大厦8楼的控烟标识。新京报记者 王景曦 摄

记者注意到,通正国际大厦一楼进门处的空地设有吸烟区,当天下午有人在此吸烟,这里同时也是消防车专用通道。

通正国际大厦大门外有吸烟区,同时也是消防车专用通道。新京报记者 王景曦 摄

在“无烟北京”微信公众号每周更新的群众曝光栏目里,选登了因违反《北京市控制吸烟条例》而被投诉的场所,通正国际大厦“上榜”4次。最近的一次是在2023年7月24日至8月4日,这一周大厦被投诉3次,投诉内容为“大厦内有提示标志但无强制管理措施,工作时间6层卫生间以及楼道内都经常有人吸烟”。

通正国际大厦个别楼层贴着罚款、举报电话。新京报记者 王景曦 摄

在“无烟北京”发布的曝光场所中,楼道和厕所是吸烟被投诉的“重灾区”,群众大多表示“反馈多次没人管”“控烟标识形同虚设”。

章永承认自己在工作场所也会抽烟,周末值班时楼内人少,楼道和厕所是他的“吸烟区”,正常工作日他会下楼到室外抽烟。和章永同一工作单位的张先生告诉记者,单位的楼道、厕所吸烟的人不在少数,男厕里几乎烟味不断,“都是同事,碍于面子,没法劝。”

■追问

物业是否以“权力有限”逃避监管责任?

在深受二手烟影响的小江和小米看来,住宅区楼道禁烟并未达成共识,实际操作中缺乏相应的实质性惩戒举措,或许这才是烟民屡劝不止的原因。

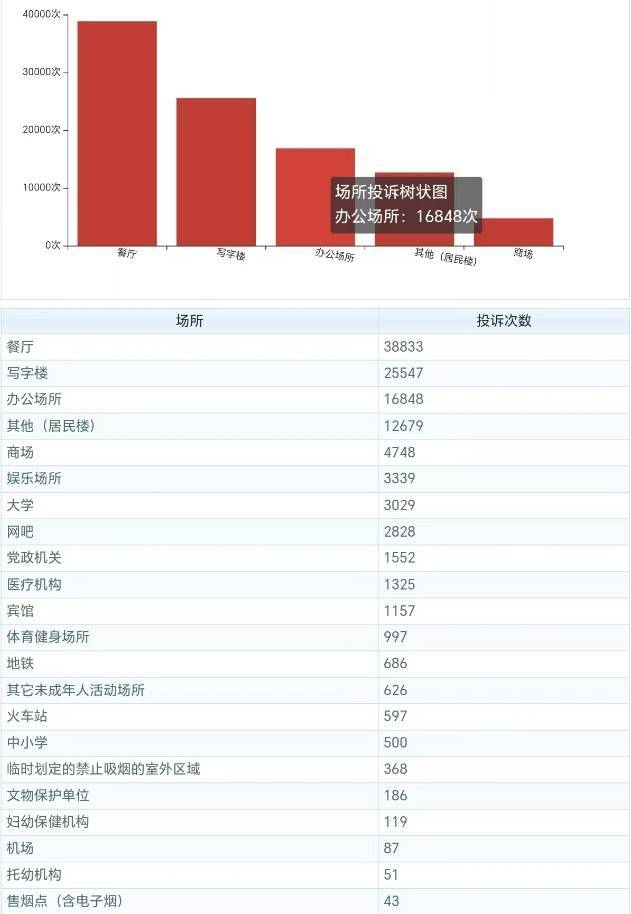

据北京市控烟协会前会长张建枢介绍,截至目前,“无烟北京”微信公众平台接到市民对违反《北京市控制吸烟条例》在公共场所违法吸烟的投诉举报共116145个。其中,写字楼(25547个)、办公场所(16848个)、其他(居民楼)(12679个),均位居前列。

“无烟北京”微信公众平台接到市民对违反《北京市控制吸烟条例》在公共场所违法吸烟的投诉举报数据。张建枢提供

张建枢说,物业是经营者和管理者,是第一责任人,不能推脱自己的责任,要主动作为。

实际上,北京有被称作“史上最严”的地方控烟条例,针对居民楼和写字楼楼道等场所抽烟,早有相关规定。《北京市控制吸烟条例》(以下简称《条例》)规定公共场所、工作场所的室内区域以及公共交通工具内禁止吸烟,违者由市或者区卫生健康部门责令改正,可以处五十元罚款,拒不改正的,处二百元罚款。

根据《条例》,禁止吸烟场所的经营者、管理者也负有相关责任,包括建立禁止吸烟管理制度,做好宣传教育工作;对在禁止吸烟场所内的吸烟者予以劝阻,对不听劝阻的要求其离开,对不听劝阻且不离开的,向卫生健康部门投诉举报等。

违反上述规定,最高可处五千元以上一万元以下罚款。

另外,禁止吸烟场所的经营者、管理者可以利用烟雾报警、浓度监测、视频图像采集等技术手段监控吸烟行为,加强对禁止吸烟场所的管理。

但从新京报记者探访情况来看,室内控烟之路还有诸多问题待解。中国控烟与健康协会公益法律专业委员会副主任委员兼秘书长、北京市义派律师事务所公益法律中心执行主任李恩泽认为,居民楼的楼道属于室内公共场所,写字楼的楼道和厕所,则属于室内工作场所,均应禁烟。

现实却是屡禁不止。这是为什么?针对小区楼道,李恩泽分析称,物业有张贴禁烟标识、劝阻和引导违法吸烟者等责任。“但有的小区物业可能不认为楼道属于禁烟范围,所以根本不管这一块,有的可能知道,但不履责或者履责不力。”他表示,针对室内公共场所尤其是小区楼道的禁烟宣传力度不大,导致很多人不知道这一区域禁烟。

记者在采访时发现,物业方纷纷表示权力有限,只能靠烟民自觉。李恩泽认为,虽然物业没有强制执法权,但只要下决心管理,情况会比现在好很多。“他们完全可以多想想办法,比如加强巡查、加大劝阻力度,甚至出台相关的规章制度进行严格管理。”在他看来,权力有限是物业逃避责任的一个借口。

室内公共场所吸烟产生的二手烟会危害他人身体健康,对一些不抽烟的人而言,烟味刺鼻。并且,室内吸烟的消防隐患较大,在楼内抽烟引发火灾的案例并不鲜见。据报道,今年4月初,大兴一男子随手将烟头丢在走廊地毯上导致火灾,被行政拘留10日。去年12月,通州一居民小区楼道突发火灾,初步判断是由烟头类遗留火种引燃楼道内堆放杂物所致。烟头虽是很小的火源,但其表面温度为200℃-300℃,中心温度更是高达700℃-800℃,远高于—般可燃物的燃点。

“所以说,物业更应积极作为,如果因为吸烟引发火灾,就属于危害公共安全,这难道还不值得重视吗?”李恩泽说,依据消防法规定,容易引发火灾的区域是禁止吸烟的。

至于写字楼等室内工作场所的吸烟情形,用人单位有责任管理。尤其是生产单位,有些单位有易燃易爆物品,抽烟的危害极大。

■建议

控烟需全社会“攥指成拳”

控烟需要社会共治。

张建枢曾全程参与《条例》立法工作,也见证了北京市的控烟之路。他表示,从2015年《条例》施行以来,成效显著。十年来,北京推动重点场所无烟环境建设,实现无烟党政机关、无烟学校、无烟医院全覆盖,建设市级控烟示范单位2443家、打造了26条控烟示范街区。

北京市控烟协会有一支志愿者队伍,与卫生监督部门合作,接到投诉举报后,志愿者前去巡查、劝阻,并进行复查,如不听劝阻,卫生监督部门就会进行处理。孙亚川当了十年控烟志愿者,他坦言这份工作并不轻松,尤其是小区楼道,尽管投诉多,但锁定违法抽烟对象比较困难,找准合适的上门时机也不容易。

一些科技企业瞄准控烟难的靶子,研发了新的科技产品,比如控烟“电子眼”。2019年,深圳市就试点控烟“电子眼”,专盯公共场所违法吸烟,是国内首创。2023年,上海市在张江科学城的多个办公园区安装控烟“电子眼”,监控的区域主要是投诉较为严重的卫生间和楼梯角落。

2024年,北京市丰台区的搜宝商务中心也在两栋30层高的无烟写字楼的几十个卫生间统一安装了控烟“电子眼”,现场张贴有禁止吸烟的告知书——“如果有人吸烟,工作人员会在5分钟内到达现场进行处理”。有人吸烟时,控烟“电子眼”会发出警报和“本场所禁止吸烟”的提示音,同时数据上传后台,让场所管理者和执法部门精确定位到违法吸烟的地点,进而精准执法。

然而,“目前法律强制性不足,责任单位的采购动力弱。”研发上海张江科学城与搜宝商务中心控烟“电子眼”的企业北京地区负责人杨涛表示,希望未来公众的意识能提升、社会控烟力度加大,赋予科技助力控烟更多空间。

怎样才能加大控烟力度、实现令行禁止?中国控烟与健康协会常务副会长兼秘书长贺青华认为,理念的倡导很重要。“烟民有抽烟的自由,但不能自由地抽烟。他们需要尊重不抽烟人群的自由,不在公共场所抽烟。”他认为,北京有史上“最严”控烟法规,就应执行好法律规定,单单靠执法机构执法远远不够,要动员全社会广泛参与,让大家都成为义务监督员,让控烟的理念成为共识。

李恩泽表示,这需要各方都下决心。烟民本人决心遵守规则,或者戒烟。物业、用人单位等责任单位也要下决心管理,主动作为。

“最重要的是,主管部门要下决心。”李恩泽说,“他们要加强监管,接到投诉举报要及时查处,并将控烟纳入日常检查工作中。”他特别指出,主管部门在接到举报后,如果涉事单位被多次投诉仍未改善的,可以对其进行处罚;违法吸烟的烟民屡劝不止的,也可以罚款。

“我觉得就应该罚款,这是最直接有效的措施。”小江表示。作为烟民,章永并不反对罚款,他认同这是一个“终极手段”。不过,“罚烟民也要公正,不能只罚我、不罚他。”他说。

“其实社会的观念已经有所进步,人们能站出来对室内禁烟区的违法抽烟行为说‘不’,这是喜人的事实。但宣传要持续深化,形成控烟的社会共识。”张建枢说。

新京报记者 叶红梅 王景曦

编辑 张磊 校对 贾宁

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏